チャレンジシステム(チャレンジ)とは?解説します!

Sponsored Link

『チャレンジ!!』

試合中の審判の判定に対し監督が「チャレンジ」を要求して判定の確認をする場面があります。

最近はバレーボールだけでなく、テニスやバドミントン、サッカーや野球にも取り入れられているので、よく聞きますよね。

チャレンンジが行われるのは、試合の流れを左右する「ここぞ!」の場面が多いので、判定を待つ間ドキドキしながら待っています。

今回は、この「チャレンジシステム」について詳しく解説します!

Sponsored Link

Contents

チャレンジシステムとは?

チャレンジシステムとは審判の判定に対し、ビデオ判定システムを利用して異議を申し立てることです。

引用:Wikipedia

つまり、バレーボールにおけるビデオ判定のことを「チャレンジシステム」と言います。

以下のプレーについてのみ適用されます。

・ボールのアンテナ接触

・ボールへのワンタッチ

・ネットタッチの反則

・ライン踏み越し

チャレンジの要求ができるのは監督(不在の場合はチームキャプテン)で1チームにつき各セット内で2回まで要求でき、成功すれば回数は減りません。

出典:http://n1pat.com/2015/09/12/1650/

それでは細かく見ていきましょう。

ボールのイン・アウト

エンドラインやサイドラインのボールのイン・アウトの判定をします。

ボールのアンテナ接触

アンテナへのボールが接触は反則です。アタックもしくはブロック後の、ボールのアンテナ接触の有無を判定します。

ボールへのワンタッチ

アタックヒットに対し、ブロッカーのボールへのワンタッチの有無を判定します。

ネットタッチの反則

ネットタッチは反則です。プレーヤーによるネットタッチ(アンテナも含む)の有無を判定します。

ライン踏み越し

バックアタックの時にアタッカーがアタックラインをこえて打つと反則です。アタックラインの踏み越しの有無を判定します。

またサーブでもエンドラインを踏み越してサーブを打つと反則です。エンドラインの踏み越しを判定します。

判定方法は?

出典:https://twitter.com/volley_toko/media

センターライン、エンドライン、サイドラインの延長上およびネット上など、コート周囲に設置されている10台程度のカメラで判定します。

チャレンジの要求があったとき、要求のあったプレーの映像を審判員(副審)がリプレイしてイン・アウト、タッチ、反則があったか確認します。

多くの映像をチェックするため、判定には1~2分程度かかります。

最近の国際大会でもより早く『結果やデータを見せる』というエンターテインメント性にも注目が集まり、観客の楽しみのひとつとなっています。

チャレンジシステムの目的とは?

チャレンジシステムの目的とはズバリ、「両チームに公平なジャッジを行うため」です。

バレーボールの審判は主審、副審、線審4人で見ています。

しかし国際大会など世界トップの大会では、あのスピードボールや無回転で変化したボールがライン微妙な位置に落ちると判定の難しいケースが多くあります。

私も主審の経験がありますが、指先にかすったブロックのワンタッチなどわかりません。

多くは音でタッチがあったか判断しますが、国際大会など1万人近く観客がいるコートでは音による判定も難しいと思います。

もちろん審判は自分が正しく判定しているという自負はありますが、完ぺきではありません。どうしても人の目ですから。

逆に私もプレーヤーの経験で触っていないのにワンタッチを取られたり、相手がワンタッチしているのにタッチを取られなかったり1試合に何回もありました。

そこで導入されたのが「チャレンジシステム」です。

人間の目で判定が難しいところをビデオ判定によって正確にし、両チームに公平なジャッジを行うという試みは正しいと思います。

ちなみに「チャレンジシステム」は2012年のロンドン五輪後に試験導入が決定し、2014年世界バレー(バレーボール世界選手権)より正式導入され現在にいたっています。

他にビデオ判定を行っているスポーツは?

バレーボールの「チャレンジシステム」の他でビデオ判定を導入しているスポーツを調べてみました。

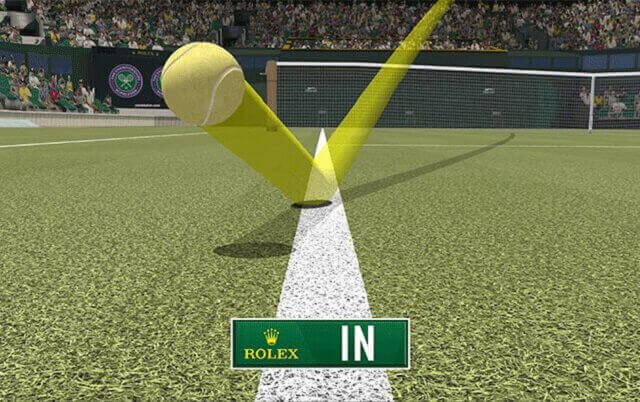

有名なのはテニスでのホークアイ (審判補助システム)ですね。

出典:https://matome.naver.jp/odai/2144264565036931201

バレーボールの「チャレンジシステム」は人間がビデオを見て判定するのに対し、ホークアイはコンピューターが映像を処理して審判が下す判定の補助を行うシステムです。

試合中にボールの位置や軌道を分析し、それらをコンピューターグラフィックスで作り出し画面に表示します。

テニスのウィンブルドン選手権など国際大会でも採用されています。

他にもこんなにビデオ判定を取り入れているスポーツがありました。

- アメリカンフットボール(NFL)

- 大相撲

- 野球

- テニス

- サッカー

- ラグビー

- ボクシング

- 柔道

- ショートトラックスピード

- スケート

- レスリング

- バスケットボール

この「ビデオ判定システム」は他の競技にも応用が可能とのことなので、これから導入するスポーツが増えてくると思います。

チャレンジシステムには問題点も!

誰が見てもわかりやすいビデオ判定による公平なジャッジ。論より証拠のチャレンジシステムですが、問題もあります。

現在の問題点を挙げてみました。

判定に時間が掛かる

ヒデオチェックをしても判定は審判員(副審)が行うので、微妙な判定の時は時間が掛かるケースがあります。

また、インやアウトの判定だけであれば、チャレンジの要求が重複することはありません。

しかしチャレンジの対象範囲が広いため、ワンタッチやタッチネットなど1ラリーの間に両チームからチャレンジの要求があったりすると、判定に時間が掛かる場合があります。

チャレンジシステムの乱用

チャレンジはチームが1セットに2回失敗するまで何回でも要求できるというシステムです。

成功すればチャレンジの権利は残りますので、チャレンジを連発するとプレーの流れが止まって見ていてもだらけた試合になってしまいます。

テクニカルタイム(8点・16点)の導入で、タイムアウト2回(相手・自分)と合わせると、1セット6回のタイムアウトがあります。

これにチャレンジの権利2回(相手・自分)を合わせると1セットに最低でも10回は試合の流れが止まる可能性があります。

特に国際試合のような重要な試合ににるほど、チャレンジ連発があると見ていても面白くなくなります。

私個人の考えですが、成功しても失敗しても1セット2回に限定すれば、チャレンジ連発もなくなるのではと思っています。

タイムアウトに利用されることも・・・

現在のルールでは1セットでタイムアウトが2回与えられています。

ところが序盤でタイムアウトを使い果たし、終盤の苦しい場面でチャレンジをタイムアウトの代わりで使われるという趣旨に反する使い方が目立ちます。

判定に異議があるというよりも、流れを切り替えるためにチャレンジを行使することが当たり前になるとシステムとしては改善が必要ですね。

まとめ

勝敗を左右するタイミングで使われることが多いチャレンジ。そのため見ているほうも、その結果をドキドキしながら見守ります。

正直に言えば審判が人間だから面白いという思いもあり、私の体験上「審判の判定は絶対」という感覚があります。

たとえ自分がワンタッチをしていないのにワンタッチの判定を受ければ従わなければなりません。

「チャレンジシステム」

その判定結果が自チームに有利になることもも相手に有利になることもあります。現在は多くの競技に取り入れられています。

Sponsored Link

Sponsored Link